2014年,可穿戴科技之年

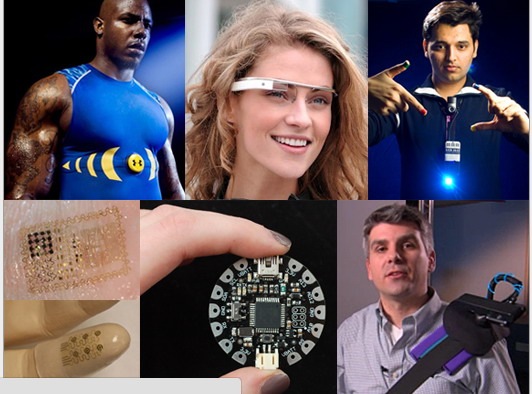

面对新技术、新潮流、新应用,互联网业界流行一句话“All this has happened before,and all of it will happen again”。2013年末,在被称为“可穿戴科技崛起之年”的尾巴上,又有人打出“2014将成为可穿戴科技之年”的预言。的确,2013年,Google Glasses、Smart Watch、Galaxy Gear、inWatch、Ride:HUD、SmartWig……各种“可穿戴”概念和设备闪亮登场、令人应接不暇,虽雷大雨小,却噱头十足。

与国外市场方兴未艾相比,国内市场呈现出“概念火热,市场冷清;风投谨慎观望,产品销售不佳”的现状。我们到底需要什么样的可穿戴设备?对消费者而言,这是一场想象力的比拼;对开发者而言,这是一场创新力的角逐;对于投资者而言,这是一场判断力的较量。想象力、创新力、判断力,这是不同维度的能力需求,而三者结合起来恰恰是可穿戴技术的重要突破口。

“可穿戴”(Wearable),需要更多地表述和定义为“科技”(Wearable Technology),而绝不仅仅是“设备”(Wearable Devices)。只有将“可穿戴”定位在宏观的“科技”层面,才可能走出“设备”的狭隘,从而创造出更高端的产品和设计。

网络发展至今,无论是设计者、开发者,还是运营商、渠道商,亦或消费者、品鉴者,都需要走出“软件硬件”、“线上线下”、“内容渠道”、“产品服务”等对立、矛盾的二元思维。21世纪的第二个十年,是“大数据+云计算”的时代,是内容、技术、渠道、服务、平台、入口甚至体验皆可为王的时代,更是一个“大连接+大融合”的时代。格局,是制胜的王道。如果没有大格局,囿于既有的领域闭门造车,不可能诞生伟大的产品。而这样的大时代,只有伟大,方能生存。

从这个意义上来讲,当前,理性的消费者、睿智的开发者和谨慎的投资者们,至少应从以下几个维度对“可穿戴科技”进行重新定位、思考和创造。

一、可穿戴科技的实用性

市场对可穿戴设备时尚性的期望值,远远高于此前的其他科技产品。但功能性或者说实用性,依然是其立身之本、成败关键。可穿戴设备可以具备什么功能?通话、短信、广播、电视、邮件、音乐、视频、相机、手表、WIFI、二维码、GPS、蓝牙、传感器……诸如此类技术最不是问题,现有主流电子产品的功能都能在可穿戴设备上有所体现。然而,一个“全能”的设备,真得就是我们想要的吗?倘真如此,我们可以不称之为“可穿戴设备”,而改称为“可穿戴手机”、“可穿戴电脑”……其结果势必流于平庸,陷入“拼低价、拼服务”的终端硬件竞争,最终水货山寨、鱼龙混杂。可见,功能多少不是问题,问题在于是否具备独创性。

穿别人穿过的衣服,是模仿;用别人已有的功能,是拷贝。有别人没有的特性,才是独创。可穿戴设备需要与众不同。究其特性,重在“穿戴”。浅层面的“穿戴”,是附属品、是修饰物,主要功能是辅助或装饰;深层次的“穿戴”,是解放,是延伸。以设备更多地解放“眼耳鼻舌身手足”,以功能更好地延伸“视听嗅尝思动行”。小而言之,是可穿戴设备让身体更健康、更自由、更强大;大而言之,是让可穿戴设备成为“身体的一部分”,让身体获得更多的时间自由和功能延展。实现科技与身体融合,网络与人类交互,“物人合一”,才是可穿戴设备的独特性所在。因此,判断一个可穿戴设备好坏与否,一个重要标准是,看它与身体的融合度,看它帮助了身体什么,解放了身体什么,延展了身体什么。设备是设备,身体是身体,可有可无的,纵使千般花哨,也是无用之物。

二、可穿戴科技的易用性

解决了有用的问题,下一步的关键是易用。易用的核心是目标群体。设备为谁设计,让谁来用,必须在设计和开发之初就非常明确。一切人都能使用,是科技产品的理想目标,但绝非明智首选。在产业垂直化、精细化发展的今天,小的切入点,清晰的市场定位,明确的销售人群,对产品的生存和成功至关重要。

上一页123下一页- 上一篇:该怎样对前列腺增生进行检查

- 下一篇:患上过敏性皮炎该怎么保健呢